ささやかな文学的自叙伝

昨晩の記事で野坂昭如に言及したせいで、2003年に数か月だけ書いて閉鎖した処女ブログのことを思い出した。当時はサーバを借りてそこに自分でブログツールをインストールしなければならないほどハードルが高かったこともあり、たぶん自分は最初に日本語ブログを始めた100人に入っていたのではないかと思う。(2017年現在、日本語ブログの人口は約600万人もいるらしい)。ブログを始めたのは、太宰治が或る少女の日記をほとんど盗用して「女生徒」を生んだのを知って、更にそれを下敷きにしてやって、小説を書こうと考えたから。虚構の美少女像を作り上げるゴーストライターの書くブログに、複数の更新者の複数の思惑が入り乱れ、誘拐事件まで発生して…というプロットだったような気もするが、正直言ってほとんど覚えていない。

ともあれ、そこから自分の人生が滅茶苦茶にされてしまったのは間違いない。処女ブログの或る記事では、しばらく音源の発表から遠ざかっていた Silent Poets の下田法晴が、野坂昭如の本の装丁を手掛けたことに言及して、「詩人の沈黙には意味があるというのは本当らしい」というような文章で締め括ったはずだが、そこから沈黙することを余儀なくされたのは、自分の方だった。

(愛聴盤のリミックス曲)

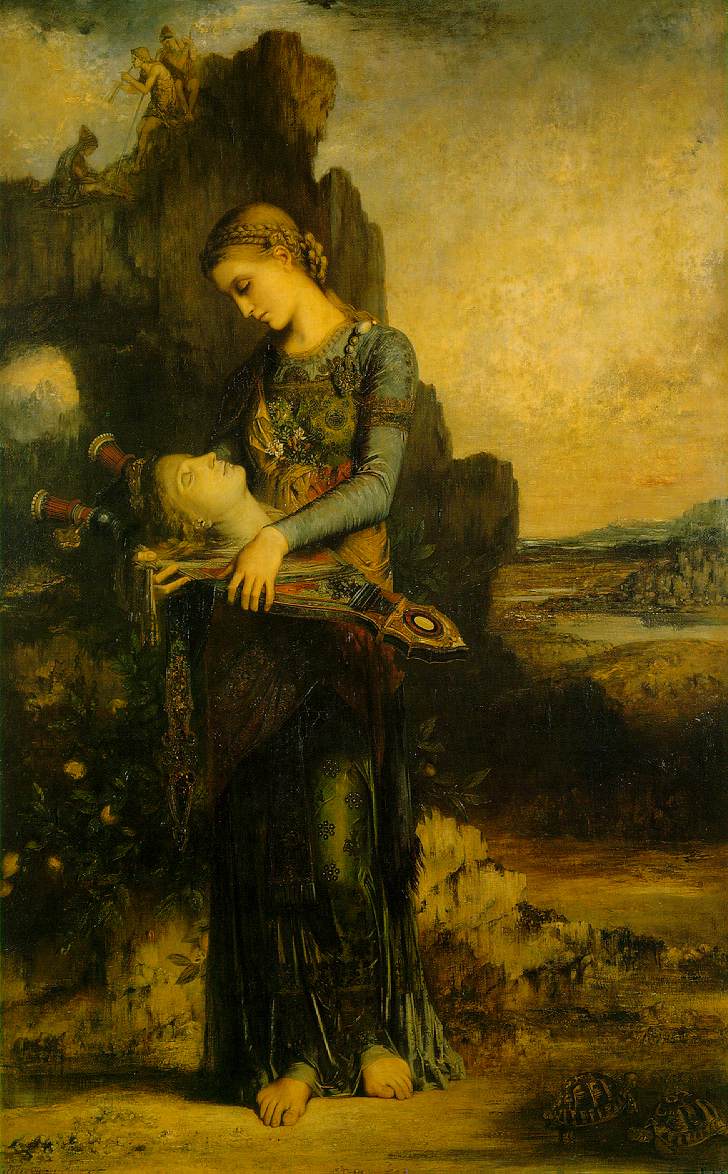

その処女ブログでは、ブログの文面を透過させる形で、ギュスターブ・モローの「オルフェの首を持つトラキアの娘」を背景に貼り込んだ。20歳の頃に行ったパリにて、モローの生家を改装した小さな美術館で買った絵で、数万円かけて額装してもらったものが、今でも自宅にある。

15歳の頃に長期入院して、20代までの生命だと宣告されたことが、少年時代の最大の事件だった。20歳の頃には、自分がどうしてここまでモローの絵に強く惹かれたり、「縫い閉じられた瞳」をモチーフに定型詩を作ったりするのか、よくわからなかった。理解できたのは、卒論の準備に迫られて、現代思想を読み込むようになった頃だっただろうか。

それらを引き算しても残る、自分にとって固有のものがその歌には二つ隠れているような気がする。ひとつは「縫い閉じられた瞳」という身体毀損のイメージ。たぶんそれには、クリステヴァがよく論じる母体切り離しによる幼児の抑鬱状態が関係しているのだろう。

そして、もう一つは「ベクトルの垂直性」。自分は第二次ベビーブームの真っ只中に生まれた団塊ジュニア世代の一員で、ご丁寧にも10歳まで本当に大学教員向け官舎で育ち、しかもエレベーターなしの5階に住んでいた。何度高所から転落する夢を見たかしれない。

上の記事で語った内容については、実はまだまだ補足が必要だ。「縫い閉じられた瞳」の背景には、たぶん(幼少の三島由紀夫が師事したという)川路柳虹のこの詩を引用しておく必要がありそうだ。手元でもネット上でも作品を参照できないので、記憶に頼って、後半の一部を書きつけることをお許しいただきたい。

くちとくち

あわすあまさにわれはみる

きみがめにうつるあをぞら

そして、「ベクトルの垂直性」の由来には、母性愛のまなざしの垂直性を欠かすわけにはいかないだろう。神話を知らずに上記のモローの絵を見れば、一見したところ、赤ん坊を抱く母親のようにしか見えない。

実際、絵を読める或る画家から、母子相姦の禁忌という「否定神学」に私の欲望が貫かれているのではないかという示唆をもらったこともあって、話しかけてもらったことが嬉しかったので、「仰る通りですね、ボルヘスの小説がなぜ短いのかわかったような気がします」とか何とか「成長報告」に似せて返答したこともあった。

それより何年か前の話。時代は同世代の天才批評家東浩紀のものだった。それまでは、どこか自分にも別種の天才の片鱗があると信じていた。それなのに、自分の内側を耕してみると、東浩紀の唱導する否定神学批判の格好の標的たる「隠れマザコン」のようなものしか出てこなかったことに深く失望して、自分が小説を書いても大したものは掘り出せないかもしれないと諦めかけていた時期だった。20代の終わりまでもう数年しかなかった。

そんなとき、一昨晩引用した『物語批判序説』に、精神の沈滞から自分を救い上げられたような記憶がある。

快楽の名において犠牲者たることをうけいれたバルトが、現代的な言説の特権的な主題としての「犠牲」を強く意識していたかどうかは必ずしも明らかではないが、文学における「作品」の概念にある種の地殻変動を誘発したものが、「言語学、人類学、マルクス主義、精神分析の最近の発展」であると彼が指摘していることには改めて注目する価値があるだろう。もちろん、深い洞察がいくつも含まれているからそれが興味深いというのではない。こんにちでは誰が口にしても不思議でないこの指摘の興味深さは、こうした隣接諸科学の隆盛ぶりに対する満遍のない目配りによって、文学をめぐる科学的思考もまた現代にふさわしくその相貌を整えうるなどという確信へと人を導くからではなく、二十世紀的な知の諸分野における超=虚構の完成が、何らかの意味で「犠牲」そのものをめぐる思考に支えられているという点が興味深いのである。

そこでの「犠牲」は、いうまでもなく、抹殺、消滅、排除、抑圧といった多少とも暴力的なイメージで語られているが、いずれにせよ何ものかを不在たらしめる振舞いか、 あるいは不可視の何ものかの力学的支配なくしては秩序は形成されえないとする視点がそれぞれの言説を活気づけているという点は、いまさら指摘するまでもあるまい。

ここから論旨はややアクセルを踏み込み気味に加速して、フロイトによるエディプス・コンプレックスとトーテムとタブー、ソシュールの言語学、マルクス主義、デリダの「差延」、クリステヴァの「アブジェクシオン」までが、同じ言説上の構造を備えているとする。『小説から遠く離れて』で、同時代のいくつもの小説が同じ説話論的構造を備えていることを例証した過程を、現代思想の領域に移しかえて、早回しで見せられている感じの記述が続く。

言説上の共通構造は、小説を扱った前掲書では「説話論的磁場」という名で呼び出されていた。現代思想を扱った本書では、何と命名されているだろうか。

始まりの言説というよりも言説の始まりであり、同時にその始まりをめぐる言説でもあろうとする欲望。だがそれにしても、神が死んでしまった後に、この欲望ほどあからさまに「紋切型」たろうとする意志に支えられたものがまたとあろうか。その「紋切型」の意志は現在そのものの分析に向けられているかにみえるものであろうと、きまって仮構された始まりを志向せずにはおられず、あるいは禁止という名のもとに、もしくは廃棄という身振りを介して、さらには抑圧という働きの解明を通して不可能性としての起源を語ってしまうことになるだろう。個体形成とその集合的な秩序の安定の契機に 排除を導入せずにはいられない思考というものは、排除さるべき対象とそれに与えるべき名称とを不断に握造しつづけることで、終りなき言説の様相を呈する。これが現代的言説と呼ばれる物語にほかならない。そこにあっては、排除さるべきものが対象ですらないと註記されたりもする場合であろうと、あるいは排除的な思考批判を試みるものであろうと、それを停止せしめる契機は決して言説の側にはそなわってはおらず、それを停止しうる超越論的な契機の導入を待ち続ける超=メシアニスムとでも呼ぶほかはない信仰が形成される。「犠牲」が現代的な言説の特権的な主題となりうるのはその限りにおいてであり、また、排除を口にすることでそのつど時をやり過しているこの種の思考が、開かれた袋小路の中での永遠の饒舌を享受しつづけるほかはないのもそうした理由による。人文諸科学の今日的な隆盛とは、おおむねその種の饒舌にほかならない。

「超=メシアニスム」がその名である。

90年代に猖獗をきわめた否定神学批判に対して、それらを口にしうる知的選良の卓越した知性に圧倒されながらも、自分の頭の中では、それらが80年代に蓮実重彦が語った「超=メシアニスム」のリファーなき再演に感じられ、その「超=メシアニスム」を対象化しつつも自在にその虚構に関わったり離れたりしうる蓮実ーバルト的自由の方に、強く賦活された。

そこで肯定的に語られる「超=メシアニスム」との自由すぎる関わりが、どのようなものであるかは、ぜひとも本書をあたって確認してほしい。蓮実重彦を正確に要約することはきわめて困難だから。

この批評が逢着した最終部分の高みについて、蓮実重彦によってほとんど用いられなかった語彙で、我流に置き換えると、それは「快楽とともに、多数性や多数同時肯定性を、エクリチュール≒レクチュールのさなかで生きること」くらいになりそうだ。

その体験を生きるとき、固有名に規定されていた「私」は、当然のこと消失する。

もう少し記述対象のレベルを下げて話すと、作家志望者として壁を乗り越えたと感じたのは、小説内外の自分に関わる欲望を消せるようになった時のことだ。小説内なら、例えば自分の実体験や傷を文脈上で特権化させるとか。小説外なら、例えば、この小説で賞を獲って名声を手に入れたいとか。そういった自己還流型の欲望のあらかたを消せるようになったとき、不思議なことに、遅筆だった自分がするすると書けるようになった。『心臓が二つある犬』が、もし小説として奏功しているなら、それは他者の欲望に巻き込まれて、いくぶんかは他者として書くことができたからだろう。

そして、上記のような貴重な読書体験に陶冶された新たな目でオルフェウス神話を読むと、まったく異なった諸要素が見えてくる。

亡くなった妻のエウリュディケを冥界から連れ戻そうとして、「後ろを見る」ことを禁じられたのに、オルフェウスが振り向いてしまい、妻を永遠に失ってしまう場面は、確かにフロイトのように母子相姦の禁忌を読み取るのが有力だ。しかし、冥界から帰ったオルフェウスは男色者となり、それが元で女たちに八つ裂きにされ、美しい調べを奏でていた琴は、レスボス島へと流れつく。これらの場面では、未開社会を基礎づけるための母子相姦以外のLGBT的禁忌を、神話は語っているかのようだ。

亡くなった妻を冥界から連れ戻そうとするオルフェウス神話に、見るものを石化させる蛇髪の醜いメドゥーサを、鏡越しの接近からペルセウスが斬首する神話を足し算すれば、「古事記」で日本列島を生んだとされるイザナギとイザナミの神話に接近する。

火の神を生んで火傷で死んだイザナミを連れ戻すべく、黄泉の国へ下ったイザナギは、そこで「見るな」と命じられたのに、イザナミの醜い姿を見てしまい、石化されるがごとくさまざまな足止め工作を仕向けられ、何とか逃れたのち、禊をしつつアマテラスを生む。ここにあるのは「国産み譚」だ。

敗戦後にGHQによって仮名遣いが変更されたこともあって、それ以降の世代が日本の古典へと分け入るのは決して簡単なことではない。いわば昭和史にも、(実線ではなく破線で)、敗戦によって水平に刃の走った切断線があるのだ。(…)

話が大袈裟に聞こえるだろうか。祖父の三本の指を切り落として走った切断線が、孫の自分にまで及んでいると考えるのは、誇大妄想だろうか。いや少なくとも、あの切断線は、私の小指の爪の先くらいは切り落としていったにちがいないと信じたい。

そうでなければ、容易には分け入っていくことはできないと知りつつも、日本の古典的文芸の数々や、「日本の神々」について記された超宗教的な言語群へ、ほとんど悲痛なまでの執拗さで、自分が繰り返し惹かれてしまう理由がわからなくなる。

小指の先が痛むのは、きっとまだ自分が果たしていない約束を、思い出させてくれているからにちがいない。

このブログの初エントリで、このように書いた思いは変わらない。

古事記、本居宣長、平田篤胤、小林秀雄をつなぐ系譜…と呟きながら、敗戦による歴史的切断線を跨いで、過去方向へも未来方向へも自在に往還しながら、国のことを考えつつ、同時に、国から離れた文化について考えつつ、次に自分が何を書くべきかを探し求めていこうと思う。